Il ne fait pas souvent parler de lui, Amilcar Cabral. Ce nationaliste sourcilleux, cet ingénieur agronome pétri de culture préférait le travail sérieux des coulisses au déplorable spectacle qu’adorent nous offrir nos tonitruants guides suprêmes.

Il a vécu discret, et maintenant qu’il est mort, il ne se lèverait pas un doigt sur dix si jamais on demandait à la foule qui se souvient de lui. Et pourtant, ce grand homme mérite d’occuper une place centrale dans notre mémoire collective.

Pour une fois, l’occasion nous est donnée de parler de lui, en écho à l’émission que vient de lui consacrer RFI. Radio France Internationale a eu la géniale idée de nous rappeler à son bon souvenir en publiant les lettres qu’il a écrites à Maria Helena, son épouse, et de nous révéler ainsi la part intime d’un homme qui a consacré sa vie à la cause austère du militant.

Ce qui frappe d’abord dans ces textes, c’est leur qualité littéraire. Que ce soit De Gaulle, Kennedy, Senghor ou Hassan II, on sait qu’ils ont souvent de très belles plumes, les grands hommes politiques. Ces lettres parlent d’amour bien sûr, mais aussi et surtout des grandes questions de l’époque, celles qui obséderont Cabral jusqu’à sa mort : la colonisation et son funeste corollaire, le racisme.

Voici ce qu’il écrivait à celle qui allait devenir sa femme, une jeune Portugaise dont nombre de parents et de voisins voulaient la dissuader d’épouser un Noir :

Ces mots ont été écrits dans les années 50. Cependant, on croirait entendre le fameux « I have a dream » prononcé des années plus tard par Martin Luther King au pied du Lincoln Memorial de Washington. Outre ces quelques lettres, Cabral n’a écrit que deux seuls livres : #Résistance_et_Décolonisation et #Unité_et_Lutte (je connais un de nos présidents qui a écrit pas moins de 45 tomes, tous aussi rébarbatifs les uns que les autres).

Cet homme sérieux et profond n’écrivait pas, n’agissait pas pour être applaudi. Il le faisait parce qu’il y croyait, parce qu’il était prêt, s’il le fallait, à y sacrifier sa vie. Relisez ces textes et vous verrez qu’il avait autant compris la question coloniale que Fanon. Il avait intelligemment adapté les techniques des guérilleros latino-américains au terrain bissau-guinéen, ce qui lui avait permis de porter de rudes coups à l’armée coloniale portugaise.

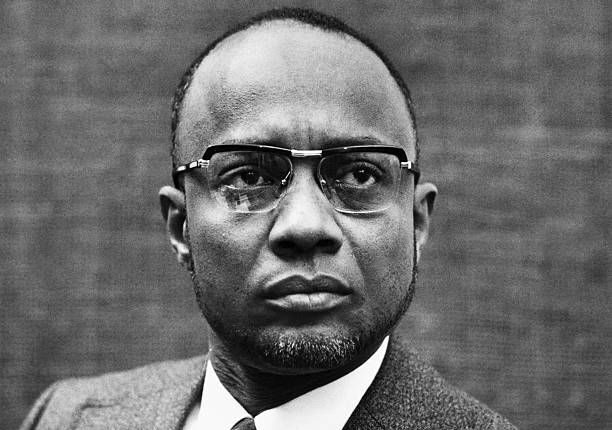

Modeste, discret, réservé, Amílcar Cabral n’avait rien pour attirer les foules, il n’avait rien du héros tel qu’on se le figure en Afrique. J’ai un vieux souvenir de jeunesse pour confirmer cela.

C’était en 1969. On avait annoncé une conférence d’Amílcar Cabral à la salle des fêtes de l’Institut Polytechnique de Conakry. Nous étions des centaines à l’attendre. On vit arriver une vieille voiture, une 403, si je me souviens bien. Il en sortit un homme sans garde du corps, habillé d’un jean et d’une tunique indigo, coiffé d’un bonnet de marchand de cola. J’entendis quelqu’un s’écrier : « Quoi, ce n’est que lui, Cabral ? »

Dix minutes après, la moitié de la salle s’était vidée. Trop modeste, trop profond pour être un héros, Cabral ! Cet intellectuel rigoureux cherchait ses mots, au point parfois de paraître bègue, ce qui, dans nos verbeuses mœurs politiques, équivaut à une transgression.

Le véritable héros de l’Afrique a un nom : il s’appelle Sékou Touré. Il avait tout pour ça, lui : les boubous de luxe, les discours grandiloquents et les postures de méga-star. Il ne serait pas venu en 403, lui. C’est en Cadillac que ce grand révolutionnaire se rendait dans les stades pour hurler ses slogans. Rien de plus anticolonialiste, rien de plus anti-impérialiste, rien de plus panafricain, en effet, qu’une belle américaine !

Par Tiérno Monénenbo